古典经济学的祖师爷亚当·斯密终身未娶,花费九年时间写成一部巨著《国民财富的性质和原因的研究》,用了五篇三十二章,详尽分析了经济增长的源泉和经济运行的内在规律。熊彼特评价道:《国富论》或许是除了达尔文的《物种起源》外,迄今出版的最为成功的科学著作。

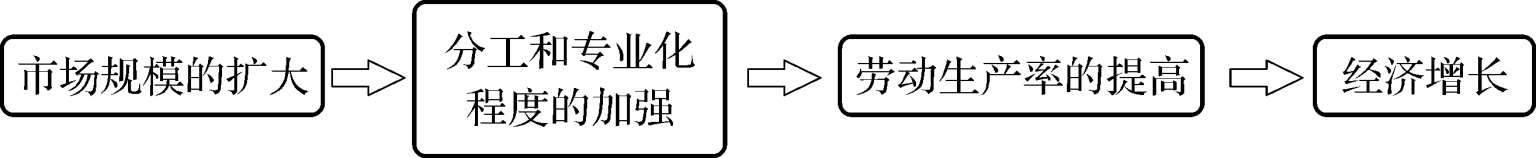

在国富论的第一篇第一章《论分工》中,斯密开宗明义地指出:要增加一个国家国民的财富,即实现经济增长,途径就是提高劳动生产率,劳动生产率的提高则依赖分工,分工是经济增长的源泉。而分工是由交换决定的,分工程度受到交换能力的限制,也就是说分工的深度是受到市场范围大小影响的。后来的学者将这一系列思想进行提炼并概括为“斯密定理”(Smith’s Theorem):经济增长取决于市场规模的扩大,市场规模的扩大会促进分工和专业化程度的加强,进而提高劳动生产率并推动经济增长。如下图所示。

分工起因于交换能力,分工的程度要受到交换能力也就是市场规模的限制。“市场过小,无法鼓励人们终生专务一业,因为在这种状态下,他们不能用自己消费不了的劳动生产物的剩余部分随意换得自己需要的别人的劳动生产的剩余部分。”斯密发现,“有些(如搬运工)只能在大都市产生和发展,水运开拓了市场,各种产业的分工和改良都是从沿江沿海一带开始,再扩展到内地”。斯密强调,人口、已有的财富水平还有交通状况,是市场规模的重要影响因素。

马歇尔认为,市场容量的增加可以使厂商至少在两个方面受益,一方面随着市场容量的增加,劳动分工进一步细化,企业的生产成本相应会降低,使得更高的产量可以更低的成本获得;另一方面,随着市场容量的加大,企业的联合或者扩张加快,企业的竞争对手减少,为厂商带来规模经济和外部经济。英国经济学家杨格拓展了斯密定理,他认为报酬递增是与社会化大生产或产业整体相联系的,报酬递增取决于现代形式的分工或者迂回的生产方式,产业间分工成为报酬递增的媒介,劳动分工取决于市场规模,市场规模又取决于劳动分工,两者相互促进,循环演进,自我繁殖,引发规模报酬,最终导致经济进步,市场规模成为内生而摆脱了外在约束,使得劳动分工动态化了。

“斯密定理”最关键的因素便是市场规模的扩大,包括市场范围“量”的扩大与市场深度“质”的增加。前者侧重于空间地理和人口,从区域市场、国内市场到全球市场的扩张;后者侧重于市场化程度的深入,即有利于市场交易发生的因素不断增多,使各个经济主体之间的交易费用更小,从而让劳动分工更加专业细致,生产效率得以提高,产生以前没有的新需求。目前长三角一体化的提速,将成为对斯密定理最好的验证。

长三角一体化,首要的任务是进一步降低区域间要素流动的障碍,核心是打破一些地方的行政壁垒,深化区域内分工,为产业集聚的发展提供重要的前提,降低区域间产业结构的同质性,避免重复建设和恶性竞争,实现更加合理的资源配置。其次,形成协同与互补,通过集群内企业间的合作、协同,横向上形成物流、信息流、技术流的共享,纵向上形成更好的上下游互动,产生更多垂直一体化的合作。

马歇尔认为,瓦特改良蒸汽机正是由于发明活动中分工的提升。威廉配第曾经用服装制造的例子来讲述专业化的作用,认为专业化分工提高了服装制造技术。他还认为,正是因为荷兰人对商船进行了分门别类的处理,才使得荷兰产品的运输费用大幅低于其他国家。

华人经济学家杨小凯直接指出古典经济学的研究核心就是分工对经济发展的影响。他称赞马歇尔“将分工网络描述为经济组织,对分工的发展含义极富洞见”,但也不吝批评地指出马歇尔将经济学关注的焦点带偏了——“从分工对经济发展的意义转向了供求的边际分析”。马歇尔建立的新古典经济学无法解释为什么在既有的一定量的资源禀赋下,分工会带来经济增长和生产力提高。杨小凯认为,马歇尔之所以提出外部规模经济的想法,是为了弥补其理论中有关分工部分的不足。但这种弥补似乎是自欺欺人的,因为单一行业的大规模生产天生就是忽视分工的。

英国经济学家杨格指出,“只考察单个厂商和一个特定行业的规模变化效果时,递增报酬机制可能被误解。因为累进的行业分工和专业化才是递增报酬实现过程中的一个关键。这就要求将整个经济的运作都视为一个相关的整体”,这也是杨格拓展并复兴斯密定理的重要原因。在杨格的理论基础上,杨小凯进一步认为,分工的水平和市场的规模同时受到交易效率的影响,随着交易效率的提高而提高。

虽然中国古代的某些朝代商业繁荣,但是为什么中国难以产生类似欧洲的商业革命,进而出现工业革命?这可从斯密定理的角度来尝试解答。

①市场规模方面。即使是在商业较为发达的明清时期,中国古代社会交易量最大的往往也只是地方性土特产品,比如典型的四大米市、三大茶市。交易成本依然很高,并没有减轻到可以形成全国性大市场的程度。

②分工和要素流动性方面。中国古代封建土地所有制将小农牢牢绑定在土地之上,限制了劳动力等生产要素的自由流通,导致社会无法进行分工的深化,不利于斯密动力的产生。

③文化方面。文化观念上,差序格局影响深远,“父母在,不远游”,更多偏好农业定居的大家族生活,阻碍了人口流通,不利于商业经济和资本主义对要素自由流通的需求。自管仲界定“士农工商”四大社会等级以来,中国的社会结构和分工成分几乎没有发生大的变化。久而久之,在惯性的作用下,封建土地所有制所催生的小农经济过度追求独立生产,力图将自己打造成一个独立经济体,排斥分工协作和新技术,形成一种自我停滞与自我锁定,向商业社会迈进缓慢。